前回はmicroformatsを簡単に説明する事で、microformatsとは何か?、microformatsで何が出来るのか?を説明しました。

前回はmicroformatsを簡単に説明する事で、microformatsとは何か?、microformatsで何が出来るのか?を説明しました。今回は、microformatsを利用して実際にWebページにメタデータを埋め込む手順を示して行きます。

microformatsのメタデータ構造はXHTMLで記述され、microformatsを利用するアプリケーションはDOMを使用する事で簡単にメタデータを扱う事が出来る様になります。

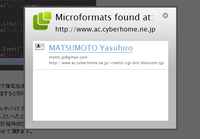

前回の記事を書く時点で、この記事を記述する前に、以下のmicroformatsをこのサイトに埋め込みました。

- hCard

- rel-tag

- XFN

hCard

hCardの作成にはhCard Creatorや、hCard生成ツールでベースを作成し、自分のサイトのスタイルに合わせ修正するのが手っ取り早いです。

class属性には「class="fn"」といった単独の記述も出来れば、「class="url fn"」のように記述して<a class="url fn" href="http://example.com/">ExAmPlE</a>と組み合わせで記述する事も出来ます。

rel-tag

rel-tagは、そのサイトドキュメントが関連するタグを指し、ブログであれば各ブログツールによって生成されるものと思われます。利用するアプリケーション側は、このタグ情報を自身のサイトで抽出させたり、del.icio.usで検索させたりする事が出来ます。

このサイトでは、blosxomというブログツールのプラグインを使用してでタグを生成しており、本サイトの右側に表示されているタグ表示に使っています。

ただ、前回ご紹介したmicroformats Operatorでは、URLの最終部分をタグとして扱う仕様(technorati仕様)になっている為、例えば<a href="http://example.com/weblog.cgi?tag=microformats" rel="tag">microformats</a>等といったURLでOperatorを使うと、タグには「webblog.cgi」が表示されてしまいます。

これを回避するには<a href="http://example.com/weblog.cgi?tag=microformats&-technorati-hack=/microformats" rel="tag">microformats</a>という風に、無効なパラメータ(-technorati-hack)を使用して無理矢理フォルダ階層を作るの事でOperatorに扱わせる事が出来ます。(バッドノウハウ?)

このサイトでもblosxom.cgiというCGIがそのまま表示されますので、同様の修正で対応しています。

XFN

実は前回の記事には少し宜しくない部分があり、実際にはブログのエントリタイトルに対して「rel="bookmark"」を付けるべきだったと後で気づいた為、現在は修正してあります。

これから前回の記事を読む方は、記事本文を読み替えて下さい。

さて、今回は前回作成したmicroformatsに加え、「rel-license」を埋め込みました。

rel-licenseは、その文書の免責情報が記述されている文書へ、リンクを生成する際にrel属性に対して設定する値で、本記事のHTMLを参照して頂くと最下部あたりに

<a rel="license" href="http://example.com" title="...">rights reserved</a>

と書かれた部分が見当たるかと思います。このリンクは、本サイトがCreative Commonsの指定の文書に従ってコピーライトされている事を意味しています。

例えば、皆さんが訪れたサイトがどんなライセンスなのかを見るには、このrel-license属性を見る事で確認する事が出来ます。

Creative Commons限定ですが、cc licenseというブックマークレットを使用すると、そのサイトがCreative Commonsライセンスなのかを確認する事が出来ます。

本サイトも、本記事をポストするにあたり、rel-licenseを追加したので、「cc license」でCreative Commonsライセンスである事が確認出来るようになっています。(bookmarklet)

microformatsには色んな拡張があり、現在も尚Draftへ新しい拡張が追加されていっています。

その中でも私が興味深いと思ったのは、「hPlaylist Profile」というXMDP(XHTML Meta Data Profiles)形式のmicroformatsを利用したプレイリスト公開フォーマットで、曲の

- タイトル

- 作者

- 注釈

- 情報

- 情報元URL

- 画像(おそらくジャケ写真?)

- プレイリスト公開日

- 属性

- その他トラック情報...

また、再生した曲目リストを公開する事で人と繋がりあうSNS、PLAYLOGもこれに対応する事で、現在のようなアルバム名、曲名、作者だけでなく、上記の補足情報(SONYに関連したものだけしか公開出来ないかもしれませんが...)を公開する事が出来るようになるかと思います。

未だ、私はhPlaylistを本格的に使ったサービス、アプリケーションを見つけられていませんが、AmazonでCDの紹介ページを閲覧した際にオフィシャルサイトへのリンクが表示されたり、ブログに現在再生曲情報を付加する「Now Playing」等で利用出来るのはないかと思います。

可能性が広がり、夢がありますね。