"syn-include"なんて物があるのを教えて貰いました。:he syn-include

9. Including syntax files *:syn-include* *E397*

It is often useful for one language's syntax file to include a syntax file for

a related language. Depending on the exact relationship, this can be done in

two different ways:

- If top-level syntax items in the included syntax file are to be

allowed at the top level in the including syntax, you can simply use

the |:runtime| command: >

" In cpp.vim:

:runtime! syntax/c.vim

:unlet b:current_syntax

< - If top-level syntax items in the included syntax file are to be

contained within a region in the including syntax, you can use the

":syntax include" command:

:sy[ntax] include [@{grouplist-name}] {file-name}

All syntax items declared in the included file will have the

"contained" flag added. In addition, if a group list is specified,

all top-level syntax items in the included file will be added to

that list. >

" In perl.vim:

:syntax include @Pod <sfile>:p:h/pod.vim

:syntax region perlPOD start="^=head" end="^=cut" contains=@Pod

<

When {file-name} is an absolute path (starts with "/", "c:", "$VAR"

or "<sfile>") that file is sourced. When it is a relative path

(e.g., "syntax/pod.vim") the file is searched for in 'runtimepath'.

All matching files are loaded. Using a relative path is

recommended, because it allows a user to replace the included file

with his own version, without replacing the file that does the ":syn

include".

知らんかった...これを使えばPerlのPodだけ別のsyntaxファイルから適用出来るといった物。

これは凄い!

つまりはregionだけ決められれば、その部分に言語毎のsyntaxが適用出来る事になる。試しに、はてなのスーパーPre記法に色を付けられる様にしてみた。

ベースはmotemenさんのhatena-vim

motemen's hatena-vim at master - GitHubこのVim scripts for posting/updating hatena diary/group

http://github.com/motemen/hatena-vim/tree/master

syntax/hatena.vimの最下行に以下のコードを貼り付ける。

" append to syntax/hatena.vim

function SyntaxSuperPre()

let lnum = 1

let lmax = line("$")

let mx = '^>|\(.*\)|$'

while lnum <= lmax

let curline = getline(lnum)

if curline =~ mx

let lang = substitute(curline, mx, '\1', '')

exec 'runtime! syntax/'.lang.'.vim'

unlet b:current_syntax

let syntaxfile = fnameescape(substitute(globpath(&rtp, 'syntax/'.lang.'.vim'), '[\r\n].*$', '', ''))

if len(syntaxfile)

exec 'syntax include @inline_'.lang.' '.syntaxfile

exec 'syn region hatenaSuperPre matchgroup=hatenaBlockDelimiter start=+^>|'.lang.'|$+ end=+^||<$+ contains=@inline_'.lang

endif

end

let lnum = lnum + 1

endwhile

" workaround for perl

syn cluster inline_perl remove=perlFunctionName

endfunction

call SyntaxSuperPre()

適当なので使わないで下さいperlFunctionNameはregionが広すぎるので無効にしてます

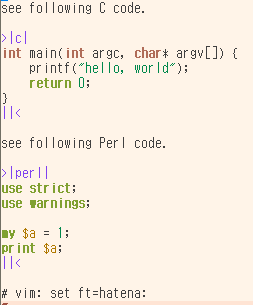

すると...

おーーー!出ました。

続きはこの辺でやっていきます。出来上がったらmotemenさんにmergeして貰うのも良いかも。

ちなみに、filetype適用時にロードしているので、pre記法の言語を編集途中で変更したり、新しくスーパーPre記法を追加したりするとsyntaxが適用されなくなります。ま、これからですな。

syn-include++